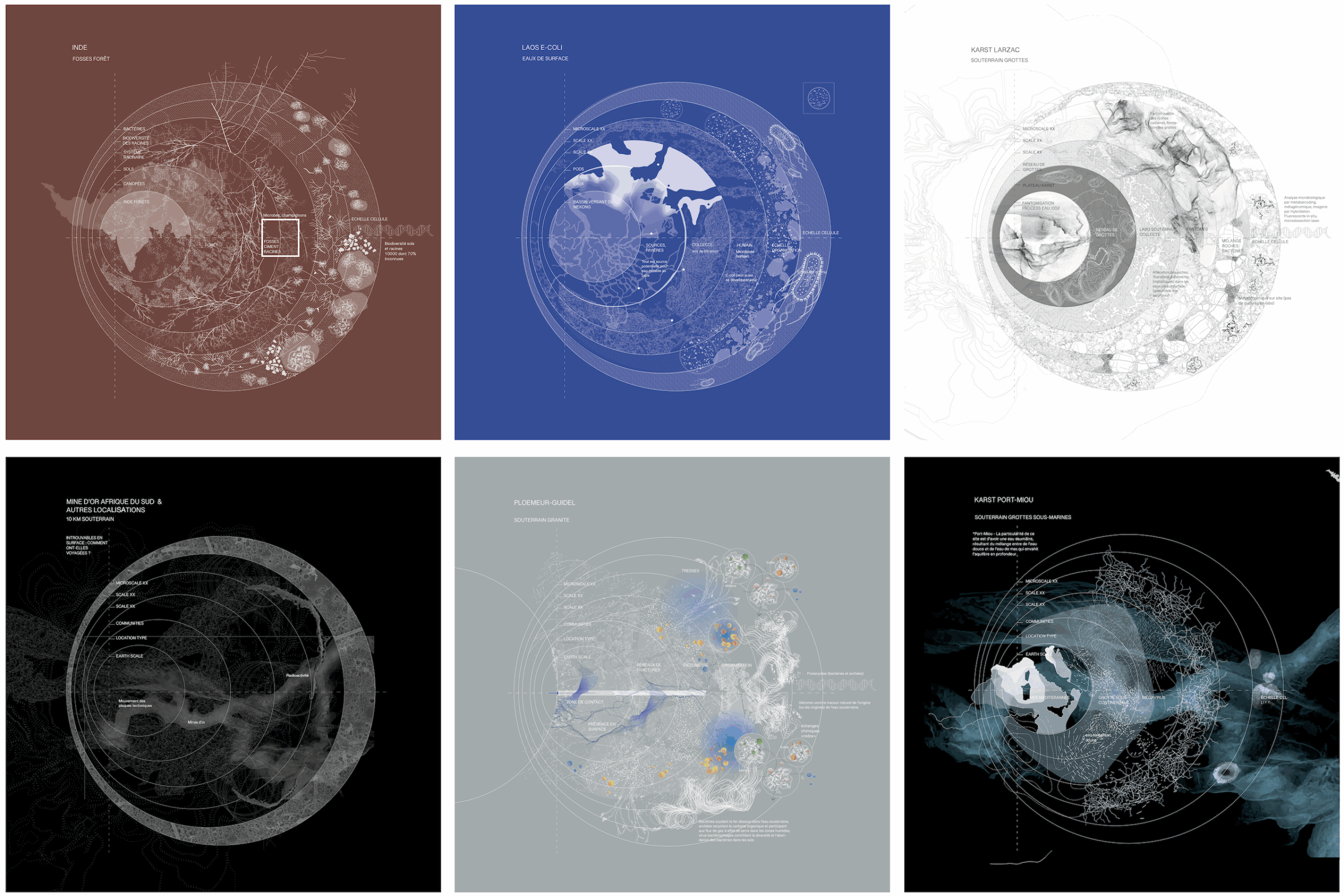

Ce projet est une enquête cartographique visant à faire émerger les micro-vies existantes dans les observatoires OZCAR et les donner à lire dans une visualisation spécifiquement créée pour cela. Les résultats de cette enquête qualitative (composée d’entretiens réalisées avec les scientifiques détectant les microvies dans la zone critique) sont rendus visibles sur des cartes « point de vie » des microorganismes – des cartographies alternatives utilisant un système référentiel particulier, de façon à montrer l’insertion et l’action de ces microorganismes dans la zone critique.

Ce qu’il est intéressant de montrer est la relation entre les micro-vies et les composantes abiotiques de la zone critique, les unes étant intrinsèquement liées aux autres. Les cartes visent donc à ne pas faire de distinction entre milieu et vie mais plutôt à visualiser le milieu-vie des microorganismes, et ce d’autant plus que les situations où ils sont étudiés sont souterraines, ou proche de la surface. Chaque carte-schéma reprend donc les échelles variées qui renvoient aux enveloppes des microorganismes étudiées : des grottes aux fractures, jusqu’aux tresses et cellules.

Chaque micro-vie cartographiée renvoie à l’observatoire impliqué : les bactéries oxydant le fer dissous de Guidel-Ploemeur (H+), les mégavirus de Port Miou, les bactéries altérant les roches du Karst du Larzac et contribuant à leur ‘fantomisation’, les E.Coli du Laos M-Tropics, ou les 70% de microorganismes inconnus des sols de l’Inde.

On peut dégager plusieurs thèmes et questions qui se recoupent dans les pratiques des différents observatoires et qui peuvent nourrir des réflexions dans le champ des STS (science and technology studies) et au-delà. D’abord, la volonté dans les Observatoires d’étudier ces micro-vies in situ, et non plus en laboratoire. Question scientifique posée notamment par Latour : qu’est ce qui change entre réductions en laboratoire et « irréductions » sur le terrain (et de la même façon entre les « mesures à l’échelle de l’explorateur » et les « mesures à l’échelle des connaissances géologiques ») ? Ensuite, ces microvies apportent une autre compréhension/définition de la zone critique, peut-être moins stabilisée, source de questionnement sur les processus qui en génèrent les formes, plus particulièrement dans les milieux souterrains. Enfin, ces microorganismes semblent agir comme objet-frontières entre plusieurs disciplines dans la zone critique, et sont en ce sens un objet d’étude autant qu’un objet vecteur d’échanges. Par exemple, la rencontre entre géologie et biologie engendre des questionnements vis-à-vis des échelles de temps et leur conflagration dans l’étude d’un observatoire : « Pour un géologue parler de la subsurface et la formation du karst c’est forcément des échelles de centaines de millions d’années mais sur cela il y a l’activité des microorganismes de l’ordre de la semaine, de l’heure. (…) il faut donc aussi imaginer que l’activité des communautés microbiennes à l’échelle de l’heure vont impacter des choses à des échelles de temps habituellement décrites comme évoluant sur plusieurs centaines de milliers d’années. »

INFO

MAITRISE D’OUVRAGE : OZCAR, THÈME TRANSVERSE

ÉQUIPE : SOC / SHAA

MISSION : ENQUETE ET REALISATION DE CARTOGRAPHIES DES MICROVIES DES OBSERVATOIRES DE LA ZONE CRITIQUE

CE PROJET DE RECHERCHE CONTRIBUE À L’ATLAS DES OBSERVATOIRES DE LA ZONE CRITIQUE.

LOCALISATION : OZC LAUTARET, PLOEMEUR-GUIDEL, INDE, LAOS

DATE : 2024-2025